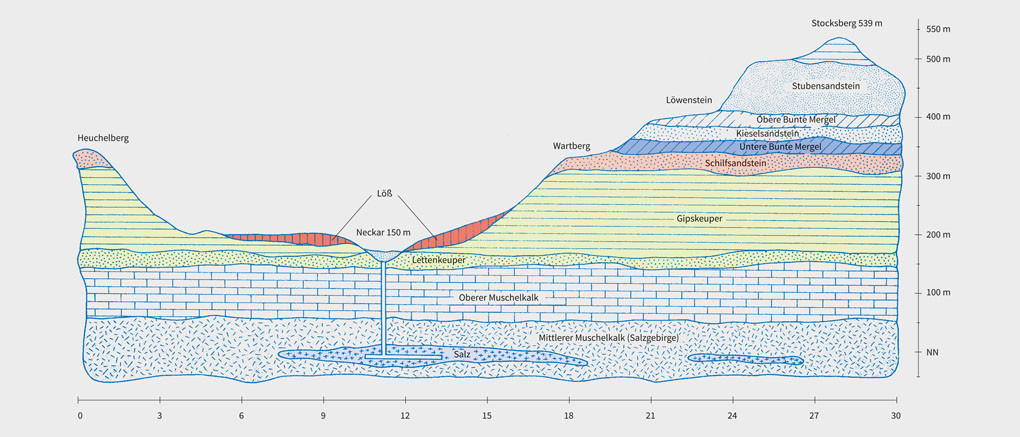

Durch das Heilbronner Becken fließt der Neckar mit einer Flusssohle auf etwa 148 Meter über NN von Süden nach Norden zum Rhein. Auf der Ostseite wird Heilbronn begrenzt durch die Ausläufer der Löwensteiner Berge, ein bis zu 561 Meter über NN hoher Höhenzug. Der Gipfel des Wartbergs liegt auf 309 Metern. Bei 145 Meter über NN beginnt der Gipskeuper, der sich bis etwa 280 Meter über NN erstreckt. Im Bereich des Hangfußes unterhalb 210 Meter findet man Löß und Flussschotter des Neckars in Mächtigkeiten bis zu zehn Metern und mehr. Den oberen Abschluss des Bergrückens bildet der etwa 20 Meter mächtige Schilfsandstein.

Heilbronner Geologie & Wasserversorgung

Alles Land, das man von hier übersehen kann, war einst als Teil des Germanischen Beckens von einem großen Flachmeer überflutet.

Die Geologie bestimmt die Nutzung des Wartberges, den seit Jahrhunderten eine Dreiteilung prägt. Der den Bergrücken bedeckende Wald wächst bis zur Untergrenze des Schilfsandsteins. Der Rebgürtel nutzt den fruchtbaren Gipskeuper zwischen 200 und 280 Meter über NN. Im Auslaufbereich des Hangfußes beginnen landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung und die Wohngebiete der Stadt Heilbronn. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde am Westhang Düngegips bergmännisch abgebaut. Laut Überlieferung war der Gipsstollen so groß, dass man mit Pferdewagen hineinfahren konnte.

Das Innere des Wartbergs ist vom Verlauf der Gesteinsformationen und vom Eindringen des Wassers bestimmt. Dass es dabei zu Rutschungen kommen kann, ist seit Urzeiten ein natürlicher Vorgang, der das Relief der Landschaft geprägt hat.

Die Geologie des Wartbergs

Der Wartberg im Osten der Stadt ist mit seinen Gipskeuper-Hängen unterhalb der Schilfsandstein- Hochflächen ein ideales Weinanbaugebiet.

Der Heilbronner Gipskeuper und Schilfsandstein sind Gesteinsschichten des Keupers: Ablagerungen, die sich vor über 210 Millionen Jahren im Germanischen Becken gebildet haben. Keuper nennt man den zeitlich jüngsten Abschnitt der erdgeschichtlichen Periode Trias, die etwa 250 bis 210 Millionen Jahre zurückliegt. Zur „Dreiheit“ der Trias gehören neben dem Keuper die Formationen Muschelkalk sowie Bundsandstein. Entdecker und Namensgeber der Trias ist der Geologe und Bergmann Friedrich von Alberti, der im 19. Jahrhundert im Unterland gewirkt hat.

Der Kies ist blau-grau bis violett-rot gefärbt. Gemeint sind Mergelschichten des Gipskeupers mit kleinbröcklig-schichtiger Primärstruktur und großer Durchlässigkeit für das Regenwasser. Das Aufbringen dieser Lockergesteine im Weinberg bezeichnet man als Mergeln zum Schutz des Bodens gegen „Verhagerung“, den Abtrag von Humus durch das Einwirken von Sonne, Wind und Wasser.

Die kompakten Mergelbänder des Gipskeupers bestimmen die Geologie des Wartbergs. Zwischen den mächtigen Mergelschichten haben sich zum Teil feinsandige Lagen gebildet, die grau-gelblich bis rötlich schimmern. Da diese Lagen nur wenige Zentimeter stark sind, spricht der Geologe von geringmächtig. Zu dem leicht zerfallenden Sand sagt man „grusig“. Die Wengerter nennen die Auslaugungsrückstände der ursprünglichen Gipsbänder einfach Asche.

Wie die Asche konnte auch Wackes nicht für das Mergeln der Weinberge verwendet werden. Wackes genannt werden die Steinmergelbänke; sehr harte, plattige und schwer verwitternde Ton- und Dolomitsteinbänke im Gipskeuper. Die überwiegend grauen bis gelb-grauen Gesteine konzentrieren sich vor allem auf die unteren bunten Estherienschichten.

Hochdruckbehälter für Trinkwasser

Aus Heilbronner Leitungen fließt eine Mischung aus eigenem Brunnen- und Quellwasser sowie mehrheitlich Bodenseewasser, das in die Heilbronner Versorgung eingespeist wird.

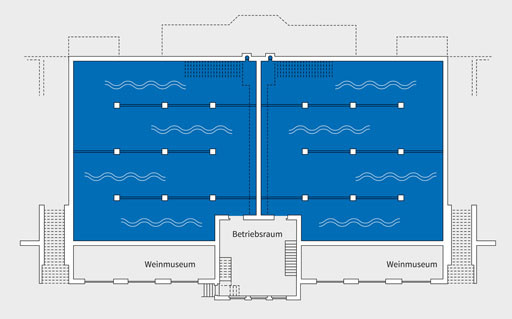

Hochdruckwasserbehälter am Wartberg (Grundriss)

- Fassungsvermögen: 1.900 Kubikmeter Wasser

- Wasserspiegel: 278,70 Meter über Normalnull

- Behältersohle: 274,80 Meter über NN

- Höchster Versorgungspunkt: 241 Meter über NN

- Tiefstes Versorgungsgebiet: 167 Meter über NN

Trinkwasser enthält je nach Herkunft (Oberflächen-, Grund- oder Quellwasser) unterschiedliche Mengen der beiden Mineralstoffe Calcium und Magnesium. Ihr Gehalt bestimmt die Härte des Wassers. In Heilbronn liegen – je nach Straße – die Härtegrade zwischen 9 und 18. Je mehr Calcium- und Magnesiumverbindungen gelöst sind, desto „ härter“ ist das Wasser. Der hohe Anteil an Magnesium und Calcium kommt von der Gesteinsschicht Gipskeuper, in der sich die meisten der Heilbronner Trinkwasserbrunnen befinden. Weicher wird das Heilbronner Wasser durch Beimischung des weicheren Wassers vom Bodensee. Mit je nach Straße fünf bis 22 Milligramm pro Liter liegen die Nitratwerte deutlich unter den gesetzlichen Höchstwerten. Der Natriumgehalt im Leitungswasser entspricht in etwa dem natriumarmen Wasser im Handel.

Die Stadtwerke Heilbronn GmbH liefert pro Jahr über sieben Millionen Kubikmeter Wasser in reinster Qualität an die Bürgerinnen und Bürger in Heilbronn und der Gemeinde Nordheim. Der größte Teil des Wassers kommt dabei aus dem Bodensee, etwa 15 Prozent werden aus eigenen Brunnen und Quellen gespeist. In Heilbronn und weiteren 16 Städten und Gemeinden in der Region sorgt die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) im Auftrag der Kommunen für die sichere und zuverlässige Versorgung mit Wasser. Die HNVG betreibt etwa 1.200 Kilometer Wasserleitungen, 70 Wasserbehälter, 80 Pumpwerke und Wasserstationen und ein eigenes akkreditiertes Trinkwasserlabor.

Durch die weitere Ausdehnung der Stadt genügte ein alter Wasserhochbehälter auf 208 Metern Höhe nicht mehr zur Versorgung von höher gelegenen Gebieten. Deshalb wurde 1924/25 ein neuer Hochbehälter am Steilhang des Wartbergs auf etwa 275 Meter Höhe errichtet und 1926 eingeweiht. Dieser erhielt zwei Kammern mit einer maximalen Füllmenge von jeweils 1.000 Kubikmetern. Die Geländetopografie ließ nicht zu, den Behälter vollständig in den Berg zu graben. Zum Schutz vor Sonneneinstrahlung erhielt er einen arkadenartigen Vorbau.

Geschichte der Heilbronner Wasserversorgung

Um 688

Der Mönch Killen tauft am Brunnen die ersten Christen im Heilbronner Raum.

741

Älteste Urkunde in „Villa Helibrunna“.

841

Königliche Pfalz „In Helicobrunna“.

Mittelalter

Die Heilbronner Wasserversorgung beginnt mit Brunnen über artesischen Quellen, aus denen Wasser mit Eimern geschöpft wird.

1541

Großer Kirchbrunnen mit sieben Röhren mitten auf der Straße neben der Kilianskirche. Kirchbrunnenbad in der benachbarten Gasse.

1588/90

Wasserleitung vom „Cäcilienbronnen“ in die Reichsstadt für 27 öffentliche Brunnen. Rohre aus Holz für die 1.661 Meter lange Strecke und Stadtnetz mit 803 Meter Länge. Privat gibt es nur 17 Anschlüsse für Honoratioren des Kleinen Rats der Stadt, die 20 Gulden für ein „Röhrlein Wasser“ zahlen.

1589

Schmuck- und Nutzbrunnen Fleiner Tor mit Anschluss an die öffentliche Wasserleitung.

1593

Hafenmarktbrunnen mit St.-Georgs-Säule.

1731

Renovierung Cäcilienbrunnen-Leitung. Steinerne Kandeln ersetzen teilweise das Holz.

1767

Statt Steinkandeln wieder Holzteuchel.

1810

Erschließung Pfühlbach für Trinkwasser. Bau einer Leitung für die östliche Altstadt.

1875

Beginn der Hochdruck-Wasserversorgung. Hardtles- und Ochsenbrunnen bei Biberach schütten täglich 2.000 Kubikmeter Trinkwasser aus. Durch eine acht Kilometer lange Leitung fließt das Wasser zum Pumpwerk Salzstraße. Zwei Dampfmaschinen mit 25 PS pumpen Wasser zum ersten Hochbehälter Wartberg (Kirschgarten). Fassungsvermögen: 2.400 Kubikmeter Wasser. Verteilernetz ist anfangs 13 Kilometer lang.

1896

Gußeisen-Röhren für Pfühlbrunnenleitung.

1909

Zweite Fallleitung Wartberg-Oststraße.

1926

Hochdruck-Wasserbehälter Wartberg unterhalb Gaststätte in 274,80 Meter Höhe für 1.500 und später 2.000 Kubikmeter Wasser. Versorgung für höhergelegene Stadtgebiete.

1944/45

Bombenangriffe zerstören Leitungen.

ab 1951

Erschließung der Böckinger Wiesen. Pumpstation Süd und Hochbehälter Ochsenberg.

1963

Behälter Rampacher Tal (Niederdruck).

1971

Anschluss der Stadt Heilbronn an die Bodenseewasserversorgung. Damaliges Bezugsrecht: 128 Liter pro Sekunde. 2018: 250 Liter pro Sekunde.

1989

Neubau des Pumpwerks Frankenbach.

1991/93

Neubau des Pumpwerks Salzstraße.

1993/94

Modernisierung des Pumpwerks Süd.

2018

Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) ist von den Stadtwerken Heilbronn mit dem Betrieb der Trinkwasserversorgung beauftragt. Die Aufgaben der HNVG reichen von der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Instandhaltung der Trinkwasseranlagen und -netze bis hin zur Trinkwasserabrechnung.