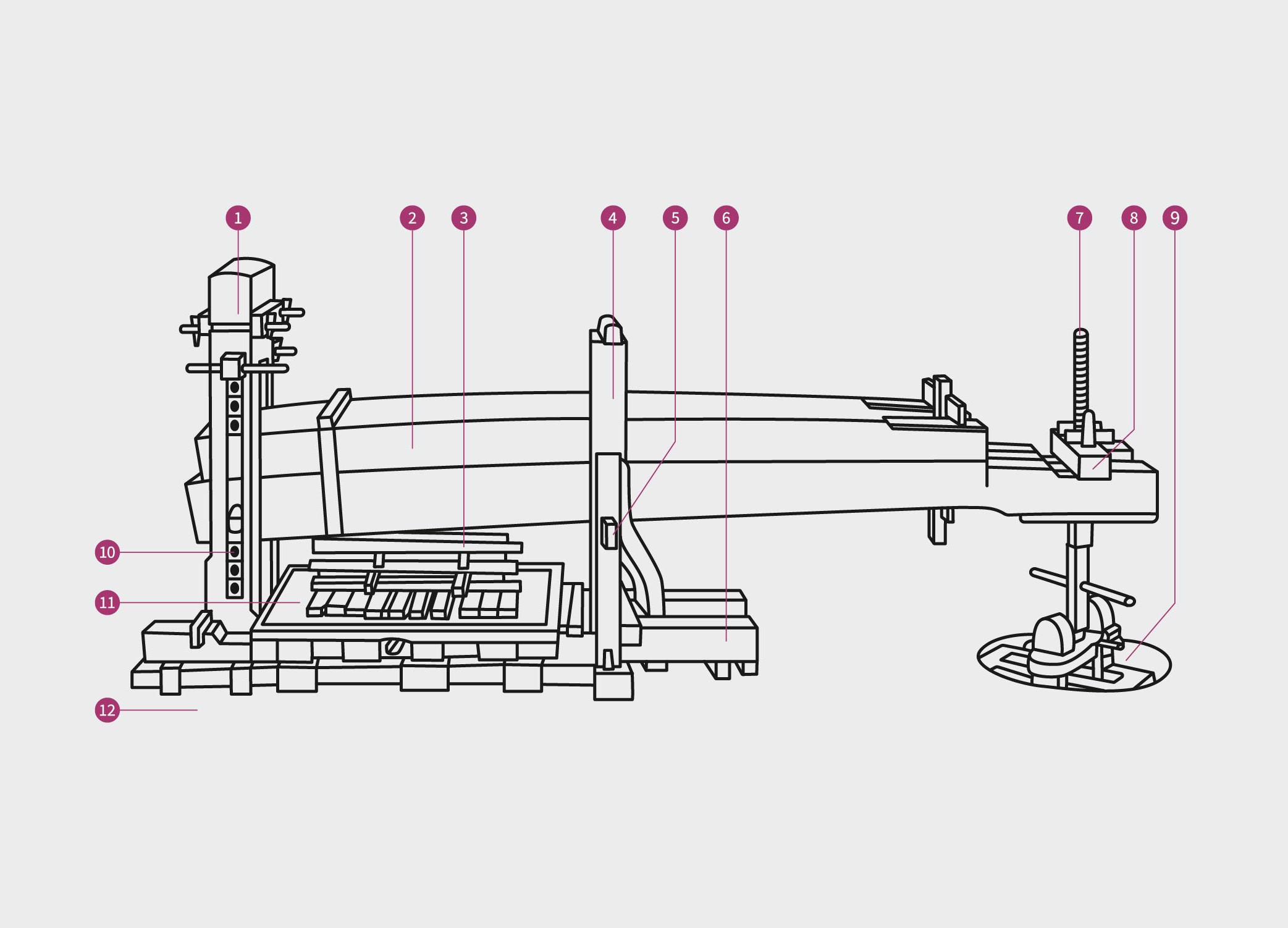

- Hinterdocke (stabiler Rahmen aus Eichenholz)

- Pressenbaum (zwei roh zugehauene Eichenstämme)

- Bracken (Füllhölzer, Eiche)

- Vorderdocke (gleiches Material wie Hinterdocke)

- Vorderdocke (gleiches Material wie Hinterdocke)

- Balken des Unterbaus (Eiche)

- Spindel (eingängige Schraube aus Hagenbuche)

- Mutter für Spindel (Eichenholz)

- Schragen (Holzkasten für Steine zur Belastung)

- Querhölzer (genannt „Schieber“)

- Arbeitstisch (Biet, Trottbrett, aus Eichenbalken)

- Gemauertes Sandstein-Fundament,

- Ziegelsteinboden

Heilbronner Baumkelter

Die Heilbronner Baumkelter ist eine Rarität: Sie ist mit ihrem 13 Meter langen und 80 Zentimeter starken Pressenbaum eine der größten und ältesten Weinpressen, die in Deutschland besichtigt werden können.

Der Kelterbaum wiegt rund 7,5 Tonnen. Nahezu waagrecht ruht er im Gleichgewicht, zwischen Vorder- (4) und Hinterdocke (1) , abgestützt auf dem Querholz des „Esels“ (5) . Die Spindel (7) ist so weitgehend entlastet. Das Gewinde ist gängig, linkssteigend und hat einen Durchmesser von etwa zwölf Zentimetern. Über dem Kelterbaum sitzt die Mutter.

Durch Drehen der Spindel wird das vordere Ende des Kelterbaums etwas nach unten gezogen. Der hintere entlastete Stützbalken wird entfernt. Der Baum liegt auf dem Querholz des „Esels“ (5) mit leichter Schräglage in Richtung Spindel. Die Maische, zerquetschte und vergorene Trauben, wird auf dem Arbeitstisch (Biet) unter dem Kelterbaum rechteckig aufgeschüttet; die Menge kann bis 2.000 Kilogramm Maische umfassen.

Über die Maische wird eine Lage glatter Dielen gelegt und darauf zwei gehobelte Balken („Hunde“). Der Hohlraum zwischen „Hunden“ und Baum wird mit längs und quer gelegten Bracken gefüllt. Durch das entgegengesetzte Drehen der Spindel wird der hintere Kelterbaum wieder abgesenkt und beginnt auf Bracken und Pressgut zu drücken. Unter relativ sanftem Druck fließt der erste Most

Der vordere Kelterbaum wird gehoben, bis er sich vom mittleren „Esel“ (5) etwas abhebt. Der hintere Baum drückt nun mit vollem Gewicht auf das Pressgut, aus dem verstärkt der Most fließt. In die oberen Schlitze der Hinterdocke (1) werden Balken (10) geschoben, genannt „Schieber“, bis der Baum von oben her spielfrei abgestützt ist. Die mittlere Abstützung kann entfernt werden. Der Kelterbaum drückt nun als einarmiger Hebel mit seinem gesamten Gewicht auf die Maische, da ihn der mittlere „Esel“ nicht mehr stützt.

Ein mit zwei Zentner Stein gefüllter Holzkasten (9) , der „Schragen“, wird durch Drehen der Spindel zehn bis 20 Zentimeter hochgehoben („Spannen des Baumes“). Nun drückt auch das Gewicht des Holzkastens, verstärkt durch das Hebelarmverhältnis, auf die Maische, die auf dem Arbeitstisch liegt. Der Druck auf das Pressgut entspricht zwei bis vier Tonnen. Zwei Stunden wird die Maische ausgepresst, danach wird der Kelterbaum gesichert, das Pressgut aufgelockert, gemischt und neu aufgesetzt. Je nach Produkt gibt es zwei bis drei Pressvorgänge: trockener Trester oder Trester mit Restsaft zum „Mosten“ oder „Einschlagen“ (Schnaps).

Entwicklung der Keltertechnik

Als Kelter werden Geräte und Anlagen bezeichnet, mit denen der Saft aus den Trauben gepresst wird. Zuerst wurde mit bloßen Füßen der Rebensaft aus den Weintrauben gestampft. Karl der Große verbot aus hygienischen Gründen diese Methode der Saftgewinnung. Antike Vorbilder bestimmten danach die Keltertechnik. Die Baumkelter gibt es seit dem 16. Jahrhundert in Süddeutschland. Sie galt als die größte Maschine des Mittelalters. Klöster und Adelshäuser nutzten sie als Zollstation, in der alle Erzeuger ihre Trauben pressen mussten.

Da Heilbronn selbstständige Reichsstadt war, durfte jeder Bürger auf der eigenen Presse keltern. Im Jahr 1556 gab es 170 Weinpressen in der Stadt; meistens handelte es sich um Spindelpressen. Die Baumund die schnellere Spindelkelter wurden bis Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet. Zur optimalen schonenden Verarbeitung der Trauben werden heute komplexe, computergesteuerte Pressensysteme genutzt.

Geschichte der Baumkelter

Einst stand die rund 300 Jahre alte historische Baumkelter in Markdorf am Bodensee und stammt vermutlich aus einem Klosterkeller. 1958 kaufte der Weinbauverband Württemberg diese Baumkelter und schenkte sie der Stadt Heilbronn. Allerdings blieb dieses außergewöhnliche Anschauungsobjekt früherer Keltertechnik und Handwerkskunst über lange Jahre unbeachtet. Erst 1987 wurde mit der Restaurierung begonnen, getragen von Idealismus und zahlreichen Spenden. Seit 1995 schützt ein Dach die historische Kelter.